Sudah Kerja, Gaji Dipotong Pajak, Kita Juga yang Harus Lapor Pajak?

Oleh: (Nur Fajar), pegawai Direktorat Jenderal Pajak

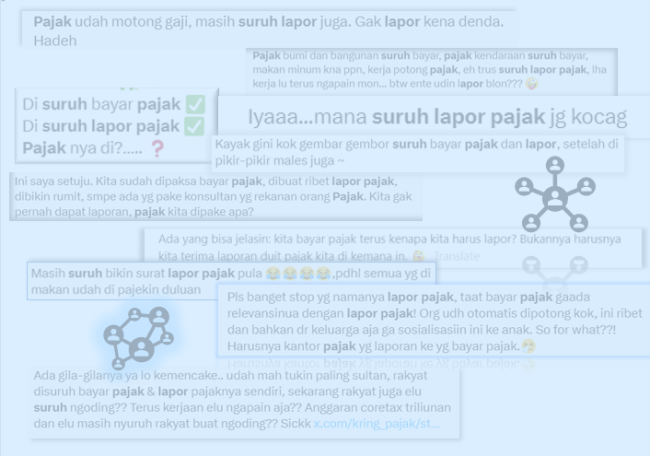

Setiap awal tahun, banyak orang mengeluhkan hal yang sama.

“Sudah capek-capek kerja, gaji sudah dipotong pajak pula, kok masih harus lapor sendiri?”

Keluhan ini bukan tanpa alasan. Bagi sebagian besar pekerja, pajak penghasilan sudah dipotong langsung oleh pemberi kerja setiap bulan. Namun, ketika musim pelaporan tiba, mereka tetap harus membuka aplikasi pajak, mencocokkan angka, lalu mengisi surat pemberitahuan (SPT) secara mandiri. Tidak ada petugas yang mendatangi rumah. Tidak ada formulir yang dikirim negara. Semua dilakukan sendiri.

Fenomena ini sering menimbulkan pertanyaan: “Mengapa beban administrasi pajak terasa seperti ditanggung sepenuhnya oleh wajib pajak?

Jawabannya terletak pada satu konsep penting yang menjadi fondasi sistem perpajakan Indonesia: self-assessment system.

Sistem yang Mempercayai Warganya

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, Indonesia menganut self-assessment system, yaitu sistem yang memberi kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Negara tidak lagi menetapkan secara langsung berapa pajak yang harus dibayar setiap orang, melainkan memberi kepercayaan kepada warga untuk melakukannya sendiri.

Dalam penjelasan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), self-assessment berarti wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak terutang, sedangkan otoritas pajak berperan dalam pengawasan dan penegakan hukum bila diperlukan. Sistem ini menjadi tulang punggung banyak negara modern karena dianggap lebih efisien dan mendorong kepatuhan sukarela.

Di sinilah letak perbedaannya dengan sistem lama, official-assessment, di mana petugas pajak yang menghitung dan menetapkan kewajiban seseorang. Dalam self-assessment, inisiatif berada di tangan wajib pajak. Negara mundur selangkah, memberi kepercayaan, lalu mengawasi dari kejauhan.

Dari Potong Gaji hingga Lapor Sendiri

Bagi pekerja, sistem ini sering terasa membingungkan. Pajak sudah dipotong otomatis oleh perusahaan, tetapi tetap harus dilaporkan sendiri. Padahal, secara kasat mata, tidak ada lagi yang perlu dilakukan.

Namun dalam logika self-assessment, pemotongan oleh pemberi kerja hanyalah bagian dari mekanisme pembayaran. Pelaporan tetap menjadi tanggung jawab pribadi, karena negara memposisikan setiap warga sebagai subjek aktif dalam sistem perpajakan.

Artinya, sejak awal hingga akhir, dari pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP), pembayaran, hingga pelaporan, wajib pajak adalah aktor utama. Negara menyediakan sistem, aturan, dan pengawasan, tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada individu. Inilah yang membuat pajak bukan sekadar kewajiban finansial, melainkan juga kewajiban administratif.

Mengapa Masih Ada Pemeriksaan?

Pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah: kalau semua sudah dihitung sendiri, mengapa masih ada pemeriksaan?

Jawabannya justru terletak pada filosofi self-assessment itu sendiri. Negara tidak memverifikasi setiap laporan di awal. Oleh karena itu, pengawasan dilakukan di belakang. Pemeriksaan bukanlah tanda ketidakpercayaan, melainkan mekanisme penyeimbang.

Dalam sistem ini, kepercayaan bukan berarti tanpa kontrol. Negara tetap harus memastikan bahwa perhitungan yang dilakukan wajib pajak benar, wajar, dan sesuai aturan. Dengan kata lain, self-assessment adalah kontrak sosial: warga diberi kepercayaan, negara menjaga agar kepercayaan itu tidak disalahgunakan.

Ketika Idealme Bertemu Realitas

Di atas kertas, self-assessment terdengar rasional dan modern. Namun dalam praktik, sistem ini sering berbenturan dengan realitas sosial.

Aturan pajak dianggap teknis, sering berubah, dan sulit dipahami. Ketika terjadi kesalahan, rasa takut muncul: takut salah isi, takut diperiksa, takut terkena sanksi, dan sebagainya. Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pekerja informal, kreator digital, dan masyarakat dengan literasi administrasi terbatas, sistem ini kerap terasa seperti beban yang harus dipikul sendirian.

Di sinilah paradoks muncul. Sistem yang dirancang untuk memberi kemandirian justru bisa menimbulkan kecemasan, jika tidak diimbangi dengan edukasi yang memadai.

Pajak di Era Media Sosial

Dalam beberapa tahun terakhir, pajak juga menjadi topik populer di media sosial. Fenomena pamer gaya hidup sering dikaitkan dengan kewajiban perpajakan. DJP sendiri pernah mengemas isu ini sebagai pengingat bahwa penghasilan dan harta yang ditampilkan seharusnya sejalan dengan laporan pajak.

Di satu sisi, ini membuka ruang edukasi. Di sisi lain, ia juga memunculkan prasangka. Publik mudah menghakimi tanpa mengetahui data yang sebenarnya. Di era digital, self-assessment tidak hanya diuji oleh angka, tetapi juga oleh persepsi.

Lebih dari Sekadar Lapor Tahunan

Pada akhirnya, self-assessment bukan sekadar soal siapa yang menghitung dan siapa yang melapor. Ia adalah cerminan relasi antara negara dan warganya.

Negara memilih untuk percaya, bukan memaksa sejak awal. Namun, kepercayaan itu menuntut tanggung jawab. Sistem ini hanya bisa berjalan sehat jika dua hal tumbuh bersama: literasi dan keadilan. Literasi agar warga memahami kewajibannya, dan keadilan agar negara menegakkan aturan secara konsisten dan transparan.

Maka, ketika kita bertanya, “Sudah capek-capek kerja, gaji sudah dipotong pajak pula, kok masih harus lapor sendiri?”, jawabannya sederhana: karena sistem ini memang dibangun atas dasar kepercayaan.

Kepercayaan, dalam negara modern, bukan sesuatu yang gratis, ia harus dijaga oleh kedua belah pihak.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.

- 23 kali dilihat